住民主体の「おもてなし」行事・真壁のひなまつり

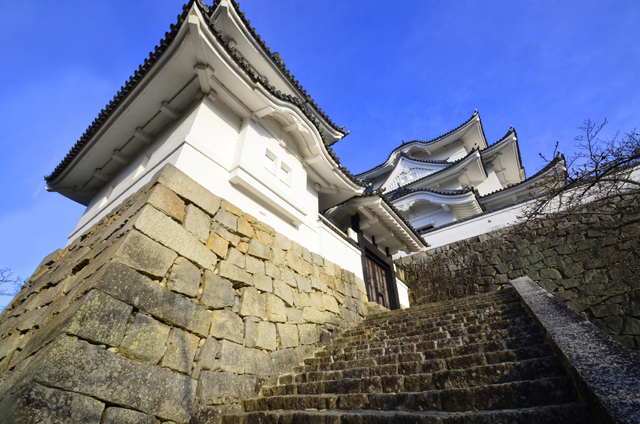

桜川市の南東に連なる筑波山・足尾山・加波山は「常陸三山」と呼ばれ、古くから茨城の山岳信仰の中心地として知られていました。筑波山は、日本百名山の一つに数えられ、江戸時代には「西の富士、東の筑波」と言われ、富士山と並び称されました。足尾山の山頂には足の病を取り除き、足を丈夫にするという足尾神社があり、多くの履物やギプスなどが奉納されています。修験道の山として知られる加波山では、今も山伏の修行である禅定が行われます。また加波山は、明治時代に起きた反政府運動「加波山事件」の舞台でもあります。 この常陸三山では良質な花崗岩を産出し、そのふもとにある桜川市真壁町は、昔から石材の産地として名を馳せてきました。また採石だけではなく、石の加工も行われ、真壁で造られる「真壁石燈籠」は、国の伝統的工芸品に指定されています。 真壁は、戦国時代に真壁氏が城を築き、今につながる町割りが形成されました。その後、豊臣政権五奉行の筆頭で、関ケ原の戦いでは家康を支持した浅野長政が、隠居料として真壁に5万石を与えられ、真壁藩初代藩主となって城下町を完成させました。枡形と呼ばれる城下町特有の町割りは、今も当時の面影を伝え、国の伝統的建造物群保存地区に指定されているエリアでは、約100棟が国の登録有形文化財になっています。 2003(平成15)年、伝統的建造物群保存地区の真壁地区で、自宅や店にひな人形を飾る活動が始まりました。最初は数人の有志が、真壁に来た人を何とかもてなしたいと企画したものでしたが、それを見ていた町の人たちが、自主的にひな人形を飾り始めました。初の試みにもかかわらず、数人で始めたものが、3月3日のひな祭りの頃には約40軒になっていたといいます。 そして2年目以降、ひな人形を飾る家や店舗は次々と増え、今では約180軒が、それぞれのおひな様を飾るようになり、観光客も年々増えて10万人に及ぶ規模になりました。更には、「真壁のひなまつり」の盛況ぶりが周辺にも広がり、最近は県内あちこちで同様の企画が開催されるようになっています。 こうして、今や茨城を代表する春の風物詩に成長した「真壁のひなまつり」ですが、そもそもは「真壁に来る人をもてなしたい」という住民の思いから始まったものです。そのため、多くの住民が外から来た人に声掛けし、真壁の歴史や町のことを話してくれます。そんな「おもてなし」の心こそが、「真...